Parmi tous les bijoux, la chevalière occupe une place à part. Ce n’est pas simplement une bague. C’est une signature, un symbole, un sceau de l’âme transmis à travers les générations. Elle réunit histoire personnelle, statut et lien avec le passé. Il n’est donc pas surprenant que ces bagues attirent l’attention lors des ventes aux enchères : la chevalière est un bijou qui porte la mémoire.

Qu’est-ce qu’une chevalière ?

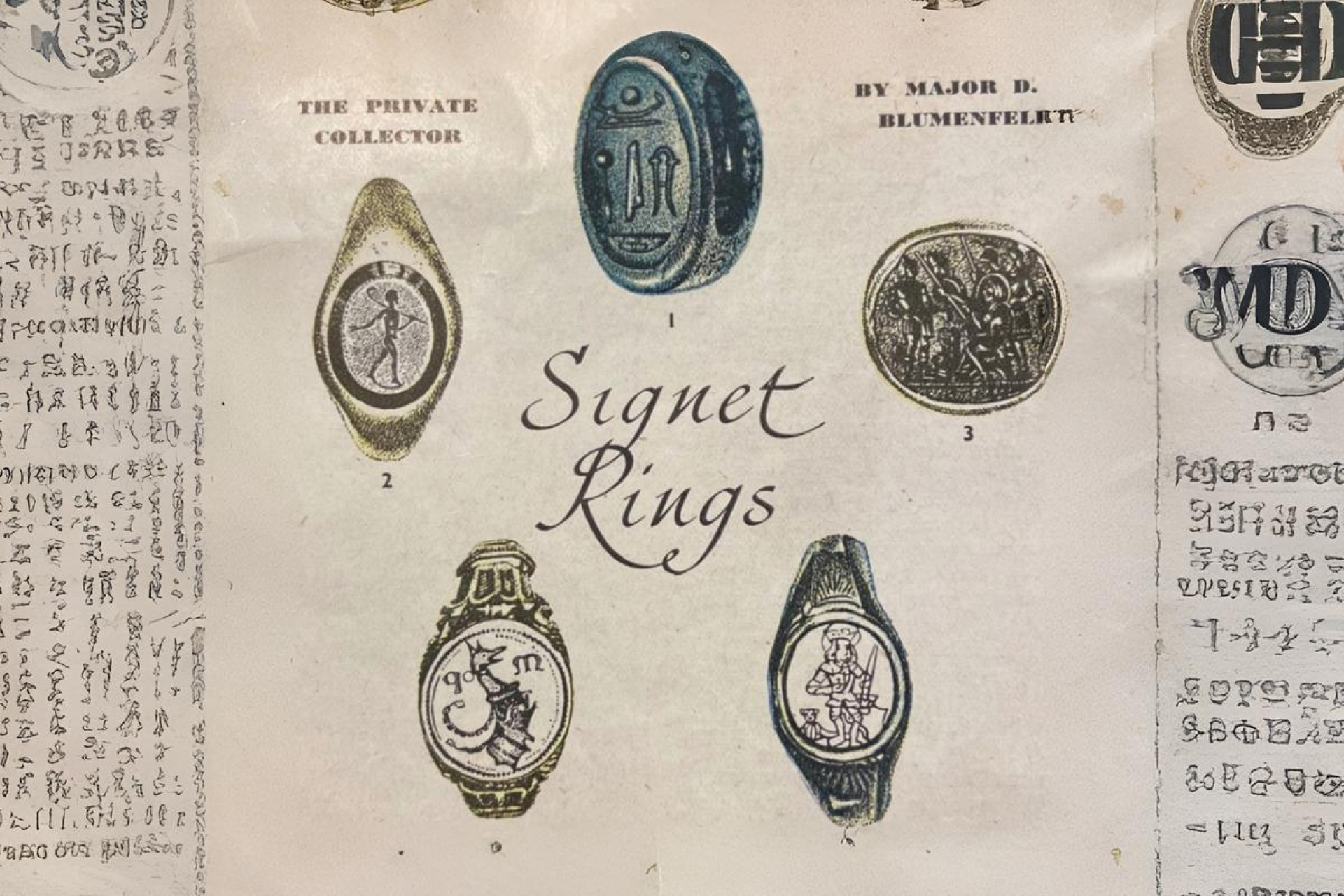

Une chevalière (de l’anglais signet ring) est une bague dotée d’une surface plate gravée d’un symbole : monogramme, blason, signe ou emblème personnel. À l’origine, ces bagues ne servaient pas d’ornement, mais de signature officielle — on les pressait dans la cire ou le sceau pour laisser une empreinte. La chevalière remplaçait la signature, confirmait la volonté, scellait un accord.

Aujourd’hui, le signet est bien plus qu’un simple bijou. C’est un objet avec une histoire et du caractère. Il peut être strictement classique (avec une gravure et une forme épurée) ou résolument contemporain — serti de diamants, de pierres sculptées, d’émail. Mais au cœur, il y a toujours une idée : un signe qui parle pour vous.

Origines : quand la bague devient une personne

La chevalière est l’une des formes les plus anciennes d’art joaillier personnalisé. Son histoire remonte bien avant les blasons et les titres — aux civilisations où le nom d’un homme signifiait déjà le pouvoir. Dans l’Égypte ancienne, les pharaons et les prêtres portaient ces bagues, et chaque hiéroglyphe gravé représentait non seulement un symbole, mais une signature personnelle, une autorisation, une protection magique. Les chevalières servaient à sceller les papyrus, laissant une empreinte unique dans la cire ou l’argile. Elles accompagnaient même leurs propriétaires dans la mort — les archéologues en retrouvent dans des tombeaux, parfois presque intactes après des milliers d’années.

Dans la Rome antique, la chevalière devint un outil d’identification sociale et étatique. Les sénateurs, consuls et patriciens portaient des bagues gravées de leur insigne familial ou d’un symbole personnel, utilisées pour sceller des documents. Elles se portaient à l’auriculaire de la main droite — le doigt idéal pour appuyer le sceau sur la cire. Ce geste — toucher l’écrit avec l’anneau — équivalait à une signature ou à une ratification officielle. La bague devenait ainsi une extension du pouvoir, et non simplement un bijou.

Moyen Âge : le sceau comme héritage

Avec l’arrivée du Moyen Âge, la chevalière acquiert une nouvelle fonction : elle devient le signe de la lignée et de la mémoire familiale. Ce n’était plus un accessoire — mais un héritage. Les chevalières se transmettaient de père en fils, inscrites dans les testaments, conservées dans des coffres à armoiries et des bibliothèques familiales. Leur forme se faisait plus stricte, leur sens plus profond : la gravure incluait blasons, devises, symboles de terre ou de maison. Chaque signe était un code compris seulement de ceux qui en connaissaient l’origine.

On la portait souvent à l’auriculaire de la main gauche — plus proche du cœur. Ce geste symbolisait moins l’autorité que la mémoire personnelle. La bague incarnait le devoir de la lignée : protéger, transmettre, perpétuer. C’est à cette époque que naît la tradition de conserver les chevalières comme témoignages de destinées personnelles ou historiques. Dans les ventes aux enchères actuelles, on trouve parfois des exemplaires accompagnés de lettres, de chroniques familiales, de portraits de leurs propriétaires — où la bague devient partie intégrante d’un récit familial.

XVIIIe–XIXe siècles : de la puissance au style

Le siècle des Lumières apporta une nouvelle lecture des symboles. La chevalière ne fut plus uniquement le signe d’un pouvoir juridique, mais aussi d’un statut intérieur — intellectuel, éthique, culturel. Voltaire, Rousseau, Byron et d’autres figures de l’époque portaient des chevalières comme prolongement de leur « moi ». La bague devenait le signe non pas d’une classe, mais d’une individualité.

La mode changea également. Les chevalières se portaient non seulement à l’auriculaire, mais aussi à l’annulaire, parfois même par-dessus les gants. La gravure devenait plus fine, plus sophistiquée. Au lieu de simples monogrammes, on voyait apparaître des miniatures, des scènes, des devises latines. De nouveaux matériaux faisaient leur apparition — cornaline gravée, onyx, lapis-lazuli. Ce n’était plus un simple objet fonctionnel — mais un bijou de philosophe, la bague d’un romantique, l’emblème d’un esprit. Ces bagues étaient souvent uniques, conçues d’après des esquisses de leurs propriétaires, et sont aujourd’hui particulièrement prisées des collectionneurs.

XXe siècle : la chevalière entre tradition et subversion

Au XXe siècle, la chevalière connaît une véritable réinvention. Si elle reste un attribut des familles aristocratiques et des institutions (les bagues de promotion militaire ou universitaire, par exemple), elle devient aussi un signe de contre-culture. Les écrivains existentialistes, les artistes d’avant-garde, les musiciens de jazz et de rock la portent non pas pour signifier leur appartenance, mais pour affirmer leur individualité. La chevalière devient un geste — un manifeste, une déclaration visuelle.

Ainsi, les chevalières des années 1930 à 1970 combinent souvent symbolisme et minimalisme : des surfaces lisses, des lettres stylisées, des gravures abstraites. Elles ne sont plus faites uniquement pour le sceau, mais pour le regard. Certaines incluent des messages secrets à l’intérieur de l’anneau ou sur la face intérieure du plateau — comme une correspondance intime avec soi-même. Ce n’est plus seulement un bijou d’héritage, mais un objet d’expression.

Dans le monde du cinéma, la chevalière devient un élément de style marquant : on la retrouve au doigt de Marlon Brando dans Le Parrain, chez les héros de la Nouvelle Vague, ou encore comme accessoire discret mais signifiant dans les films noirs. La bague devient un détail de caractère.

Au XXIe siècle, la chevalière connaît une nouvelle vague de popularité. Elle revient à la fois comme hommage au passé et comme geste personnel. Les designers contemporains créent des chevalières sur mesure : avec des armoiries anciennes ou des logos modernes, des pierres taillées ou de simples surfaces mates. Certaines sont conçues à partir de croquis faits main, d’autres intègrent la technologie — QR codes gravés, mini-puces d’identification.

Mais l’idée reste la même : inscrire sur une surface un symbole de ce que l’on est. Une bague peut contenir une date importante, un mot, un signe abstrait qui n’a de sens que pour celui qui le porte. La chevalière d’aujourd’hui se porte à tous les doigts — seul le geste compte. C’est un moyen de dire : « voici ce que je choisis de transmettre ».

Comment porte-t-on la chevalière aujourd’hui ?

Auriculaire de la main droite

C’est l’incarnation du style anglais. Depuis le XVIIIe siècle, les membres de l’aristocratie britannique, notamment les diplômés d’Oxford et d’Eton, portaient leur chevalière à l’auriculaire droit. La bague symbolisait l’origine, l’appartenance à un cercle, une lignée ou un club. Lors d’une poignée de main, elle était bien visible, rappelant le nom de famille et son histoire. Ces bagues étaient souvent gravées d’armoiries ou de devises familiales, reflet d’un attachement profond à la tradition et au respect des ancêtres.

Auriculaire de la main gauche

Un port moins formel, mais plus intime. Dans plusieurs pays européens, notamment en Allemagne et en Italie, ce style est considéré comme plus personnel, lié à des valeurs intérieures plutôt qu’au statut social. La main gauche, côté du cœur, symbolise des attaches profondes. Une chevalière offerte par un père ou une grand-mère était portée à l’auriculaire gauche comme un talisman, un signe de mémoire et de soutien intérieur. Dans la tradition juive, une telle bague pouvait accompagner une bar-mitsvah ou d’autres moments familiaux importants.

Le prince Charles (aujourd’hui roi Charles III) porte ainsi sa chevalière à l’auriculaire gauche. Cette bague vieille de près de 200 ans se transmet de génération en génération dans la famille royale et appartenait à son oncle, Édouard VIII. Elle est en or 18 carats, traditionnellement offerte au fils aîné pour son vingt-et-unième anniversaire.

Annulaire (souvent de la main gauche)

Ce style était courant chez les aristocrates et membres de l’élite culturelle en Europe aux XIXe et XXe siècles, notamment en Autriche-Hongrie, en France et en Russie.

On pensait que ce doigt était relié à la « veine de l’amour » — la vena amoris, comme l’appelaient les Romains. C’est là qu’étaient portées les bagues avec des inscriptions sentimentales ou des symboles secrets.

Les artistes, écrivains, romantiques et philosophes privilégiaient cette manière de porter leur chevalière, en faisant une partie de leur âme exprimée en métal.

Variantes contemporaines

Aujourd’hui, la chevalière est un outil de liberté d’expression. On la porte à l’index, au majeur, associée à d’autres bagues, ou encore suspendue à une chaîne près du cœur. Elle peut être ornée d’émail, de pierres sculptées, de diamants — tout dépend de la personnalité de celui ou celle qui la porte.

De plus en plus de femmes choisissent la chevalière comme signe d’indépendance, de force intérieure, ou de lien avec leurs ancêtres maternels.

Les créateurs contemporains proposent des modèles unisexes, où les armoiries sont remplacées par un symbole abstrait ou une devise personnelle gravée à l’intérieur.

Les chevalières ont une place à part dans le monde de la collection : elles allient art joaillier et mémoire individuelle. Ce ne sont pas de simples bijoux, mais des chroniques miniatures — des autographes matériels laissés par le temps. Dans chaque bague, il y a non seulement une forme, mais aussi une volonté humaine : celle qui, un jour, a scellé lettres, contrats et destins.

La chevalière — un signe d’appartenance. Un symbole de famille, de dignité, de mémoire. C’est pour cela qu’elles sont si prisées aux enchères : elles racontent une histoire singulière.

Les armoiries effacées, les initiales à demi effacées, la gravure qui disparaît à la lumière — tout cela donne à la bague de la profondeur et une voix propre.

Les pièces les plus recherchées lors des ventes aux enchères :

-

Les bagues avec armoiries de grandes maisons nobles — comme celles de l’aristocratie britannique, française ou russe. Ces pièces issues d’héritages suscitent souvent une vive concurrence.

-

Les bijoux des grandes maisons de joaillerie — comme Cartier, Chaumet, Mellerio dits Meller, souvent réalisés sur commande pour des figures royales ou diplomatiques. Leur style distinctif et leur qualité technique en font des objets dignes des musées.

-

Les reliques personnelles avec une biographie documentée du propriétaire — surtout lorsque le nom est célèbre : chez Sotheby’s et Christie’s, on a vendu des chevalières ayant appartenu à Napoléon Bonaparte, au duc de Windsor ou à Alexandre Pouchkine. La bague de ce dernier, portant ses initiales et son sceau, est restée dans sa famille avant d’entrer dans une collection privée.

-

Les chevalières à symbolique d’époque — maçonniques, universitaires, militaires ou templières. Elles remplissaient souvent une fonction rituelle autant que personnelle, incarnant la philosophie et l’esprit d’une époque.

Conclusion : une bague qui parle pour vous

La chevalière n’est pas une mode, mais un geste d’éternité. Elle nous ramène à une époque où la signature était un signe personnel, où le métal conservait la confiance, où la forme avait du sens.

Aujourd’hui, elle incarne un style, un caractère, un lien avec le passé.

Si vous cherchez un bijou chargé d’histoire, découvrez notre collection de bagues vintage et de pièces d’enchères. Peut-être y trouverez-vous plus qu’un simple ornement — un prolongement de votre propre héritage.